ウチの塾は何の強制もなく、生徒が自由に勉強する内容を決めていいというのがコンセプトです。

とはいえ、例えば入会したばかりの生徒たちは

「何をしていいのかわからない」

と言ってたりもします。

そこで今回は勉強の組み立てとしてまず最初にできるようになって欲しいことをまとめていきます。

もちろん授業でも指導する内容ですが、その中の最低限オブ最低限のところが整理されていたら便利かなと思ったのでやってみます。

ちなみに、この記事の内容をA4プリントにまとめたので、そちらも授業で配布しています。

まず、誤解を解こう

「何をしていいのかわからない」

こういう人は根本的に勉強に対する姿勢や捉え方が間違っている可能性があって、その考え方のままだと効果が薄い勉強を続けてしまう可能性があります。

「何をしていいのかわからない」

このセリフは

「自分の外側に正解がある」

(自分とは無関係なところに正解がある)

という考え方を含んでいます。ここがマズいところです。

これはもう洗脳というか呪いに近いと思うのですが、指示とか正解とかを与えられることに慣れてしまうと、「正しいこと」がもともと世界にはあって、自分がそれを選べるかという考え方しか持てなくなってしまいます。

そうではなくて

「自分に合った方法」

「自分にとっての正解」

があるだけです。

勉強なんて

「できないことが、できるようになる」

これだけです。

だから、自分ができないことを練習すればいいんです。

そして何ができないかは人によって違います。

だから自分の外側に答えを求めるのではなく、自分の内側に目を向けて

「自分は何ができないか?」

「自分は何をできるようになりたいか?」

を常に基準にして下さい。

勉強の基本は自己観察

自分に合わせて勉強を組み立てるためには、自分をよく知ることが必要です。

勉強が上手い人は、授業中やワークを解くときなどに自分の状態にしっかり注意を払えていて

「今の自分に必要なのはこれと、これと、これ」

ということが常に判断できる状態にあります。

(カッコいい言葉でこれをメタ認知と言います)

授業を聞くこと、問題を解くことに必死になって、自分を観察する習慣がついていない人は、まずそれを意識することから始めましょう。

自分を知るために問題を解く

「自分は何ができないか?」を把握できていない人は、まず問題を解いてみましょう。

学力をつけるために問題を解くのではなく、自分の状態を把握するために問題を解くという発想も持てるようになりましょう。

一通り解いたら、自分の弱点がわかるはずです。あとはその弱点一つひとつに対して

「何をしたらこれが正解できるようになるだろう?」と考えて

テキストを使って勉強します。

ある程度勉強したらまた実力チェックとして問題を解いてみましょう。

自分ではできるようになったと感じていても、テストしてみると意外と解けないものもあったります。そしたらまた弱点を抽出…。

これを繰り返していくのが勉強の基本です。

優先順位をつける

勉強が苦手な人は、弱点をリストにした時に項目が多すぎて勉強しきれないかもしれません。そういう時は優先順位をつけましょう。

どんなテストが出そうかを想像し、そこで何点取りたいのかという目標に照らし合わせて優先順位をつけます。自分にとっての勉強のしやすさやテストに出そうかどうかを考えて戦略的に決めましょう。

オススメの教材とツール

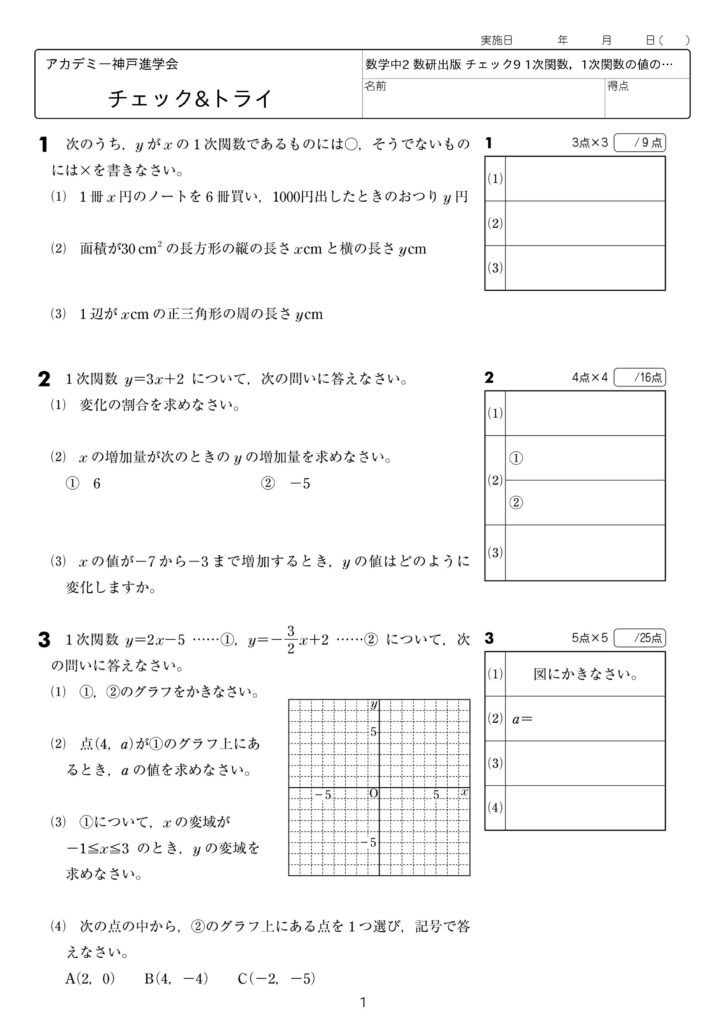

「仮想定期テスト」として使うと良い本。市販なので本屋で買って家に置いとくのもオススメです。

定期テスト対策ワークに付属している別冊。こちらも仮想定期テストの役割が。教室で印刷もできます。

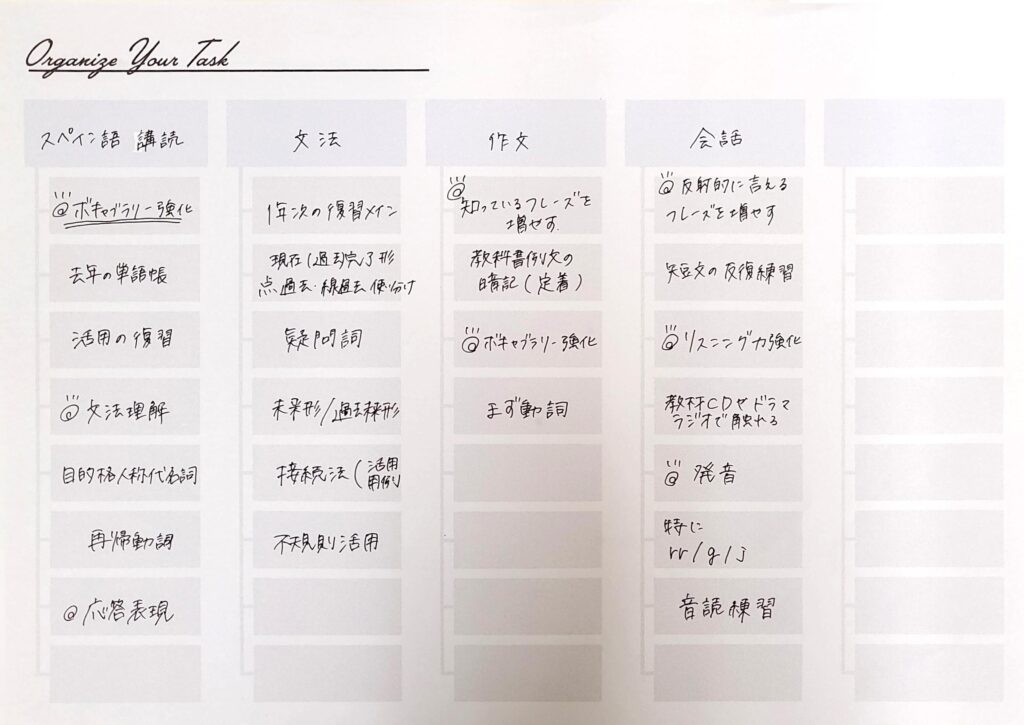

当会オリジナルツールで一番人気。教科ごとや単元ごとに弱点をリストアップするのに便利です。

こちらは記入サンプル

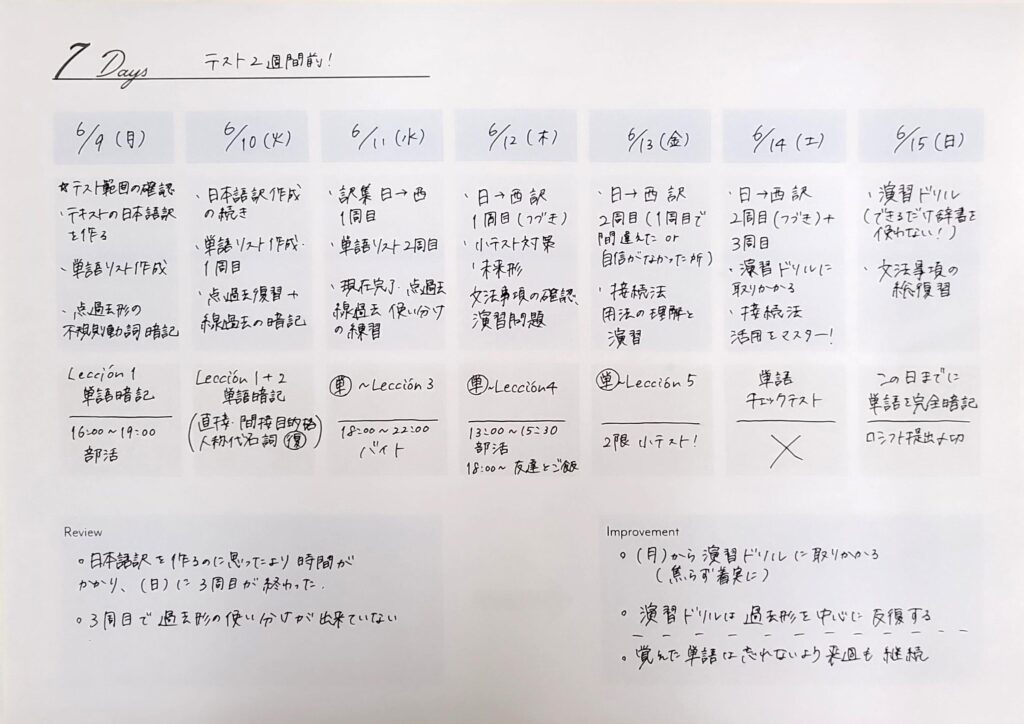

こちらは1週間の学習メニューを立てられるツール。14日verと28日verもあります。

こちらも記入サンプル

弱点をピンポイントで練習するのにうってつけの教材。項目が細かく分かれているので自分のやりたい問題だけをトレーニングできます。

こちらは解説が丁寧でわかりやすいテキスト。解き方から不安があればこっちを使うのもありです。

教材サンプルが全て数学になっていますが、今回紹介した勉強の組み立て方は全ての科目に言えることです。

ただ、英語だけは単元で区切るのが難しくて自己分析がしにくいことがあります。わからないことや相談などは授業で直接して下さい!

さいごに

「自分に基準を置いて勉強する」、これは技術的はあまり難しくありません。

これまで説明してきた通り、自分でチェックテストみたいなことをして、それに応じて決めればいいだけです。

にも関わらず、これらを何度伝えても

「何をしていいかわからない」

を繰り返す人もいます。

特に勉強が苦手な人や、性格的に不安が強い人に多いです。

こういう人は

「間違った選択をしたくない」

「間違った選択をすると怒られる」

「間違った選択をすることは損である」

という気持ちが強いのかもしれません。

でもウチではあえてこのスタイルを採っています。

理由は2つ。

一つは、本当に成績を上げる上でこれらが必要だからです。

試しに「メタ認知」で検索してもらったらいくらでも記事が出てきますが、上手に勉強して成績を上げている人のカラクリの根源がここにあります。

もう一つは、社会でこれが必要だからです。

どんな仕事だって最初はだれでも素人。そこから段々と実力の差がついてきます。

その中で力をつけていける人は「自分なりの基準」を必ず持っているものです。

もちろん上司や先輩の教えも大切です。勉強熱心な人は本やネットでも情報を取り入れます。でも、自分というものが空っぽで、だから人から言われたことをそのままやっているだけの人が実力をつけることはまずありません。

最初に自分の考えがあって、そこに他者からのアドバイスがあるから意味があるんです。

時には

「上司は否定しているけど、自分では良いと思うこと」

とか

「先輩がやってるやり方でも、自分には合わないと思うこと」

だってあります。むしろ、あるべきです。

それらを自分の考えと照らし合わせて初めて成長があるんです。

勉強も仕事も同じ。上達する人は「自分」がある人です。

勉強を通して、こういう力を養って下さいね。