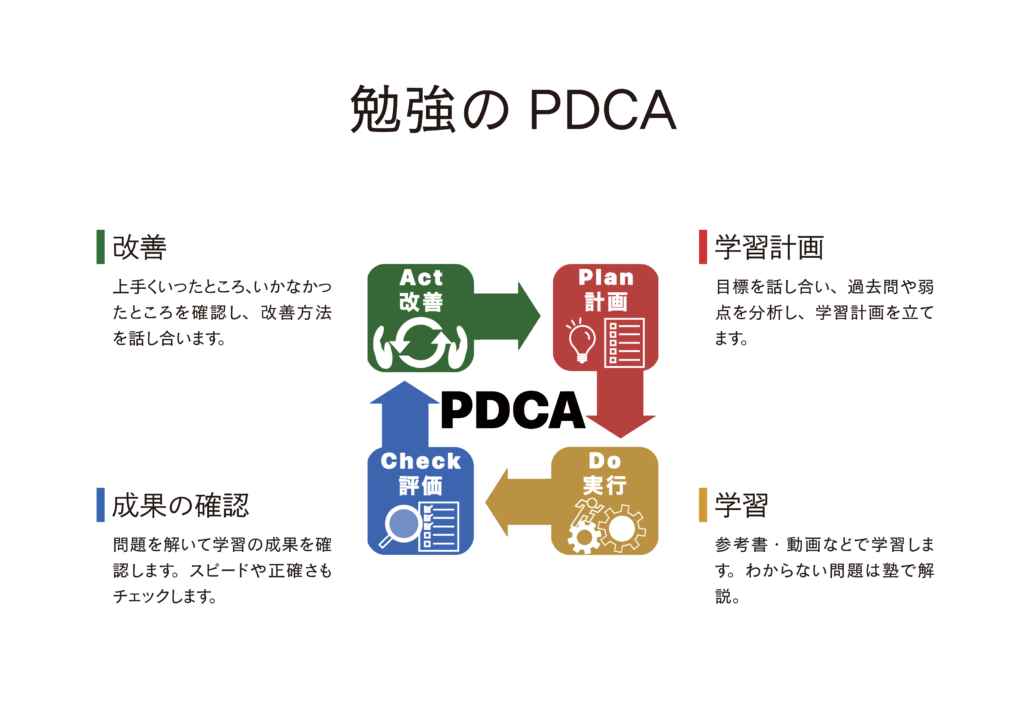

勉強の質を上げていくためにはPDCAを回すのが大切。

PDCAとは

計画→実行→評価→改善

の略で、元々はビジネスにおける業務改善の手法です。

このPDCAをサイクルとして回していくことで勉強の質を高めていくことができます。

今回はPDCAの中でも計画のポイントを解説します。

計画のポイントは全部で6つあります。

・目標の立て方

・課題分析

・自己分析

・優先順位

・学習メニュー

・スケジューリング

前回の記事で目標の立て方について詳しく書いたので今回は

課題分析

を詳しく説明します。

勉強は課題分析から

指導の中で僕はよく勉強を筋トレに喩えます。

腕立て伏せをしても足の筋肉はつかないように、腹筋をしても肩の筋肉はつかないように、勉強にも

〇○には効果があるけど、△△には効果がない

ということが起こります。

例えば英文読解の勉強ひとつ取っても

・文法的に正しく読む力をつける

・速く読む力をつける

・単語を推測する力をつける

など、色々な目的があります。

上の例で言えば、文法的に正しく読むために一文をじっくり見て考える練習をしている時は、速く読む力はつきません。

どんなトレーニングをするかで、つく力は違います。

ここで大事なのは

自分が受けるテストは何の力を要求しているのか?

を細かく、正確に知ることです。

これが課題分析です。

テストが要求している能力がわかれば、それを養えるトレーニングをすれば良いだけ。

ものすごく単純に見えるかもしれませんが、上手に勉強をしている人はたったこれだけのことをハイクオリティでやっているだけです。

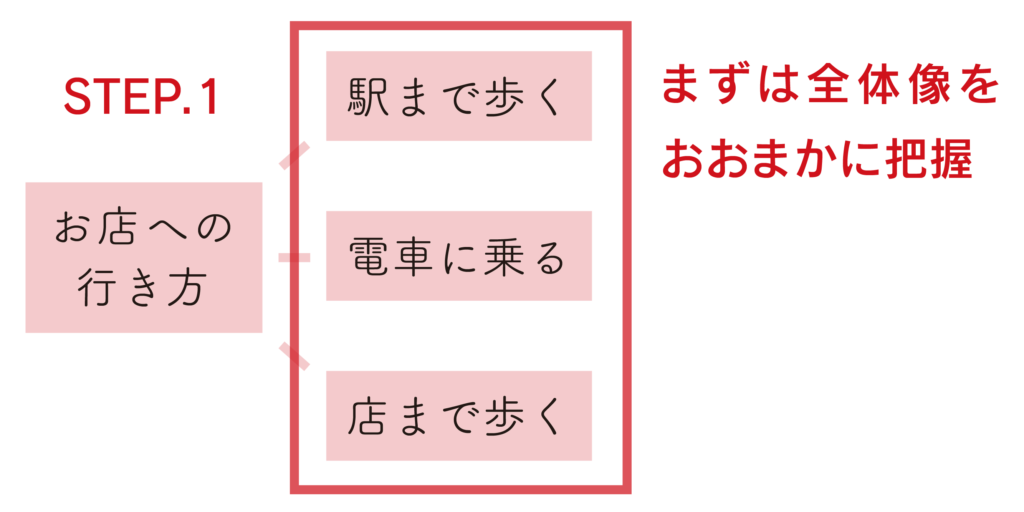

全体像の把握

課題分析をする時にまずして欲しいのが全体像の把握です。

全体像の把握とは

テストにはどの範囲のどんな内容の問題が出題されるのか?

を全体として把握するということです。

例えばご飯屋さんを調べて行こうとするとき

次のA・Bの行動のどちらを自然に感じますか?

A「ここからお店へは…駅まで歩いて電車に乗って、向こうの駅からまた歩けばいいのか」

B「とりあえず駅まで行こう。駅までのルートは…?この信号を右に曲がって…?」

この場合はほとんどの人がAを選ぶと思います。

Bのような、ルートの全体像も把握していないのになぜか駅に向かって進み始めるなんてことしないですよね。

でも勉強だとBを選んでしまう人がすごく多いです。

つまり、次のテストではどこからどこまでが出題範囲で、それぞれどんな内容かの全体像を把握する前に

とりあえずワークを解き始める

ということをしてしまいます。

中学校の定期テストレベルではそれでどうにかなっちゃうことも多いんですが、高校受験→高校定期テスト→大学受験とレベルが上がるほどに全体像を把握していなければ通用しないテストが増えてきます。できれば早いウチから全体像を把握するクセをつけて欲しいと思います。

全体から部分へ

「全体から部分」というのがアタマを上手に使う合言葉みたいなもの。

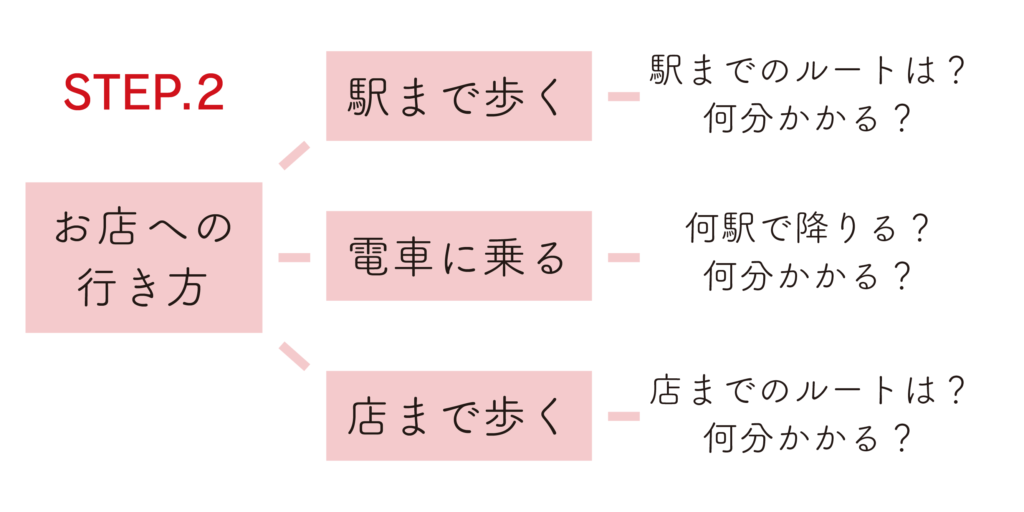

さっきの例であれば、まずはお店への行き方の全体をざっくり把握することを優先します。

おおまかに把握したら、それぞれの部分を深掘りしていきます。

駅までの道順は?

とか

何駅で降りればいいの?

というところです。

このように

全体→部分

の順番を守ることが大切で、これが上手なアタマの使い方です。

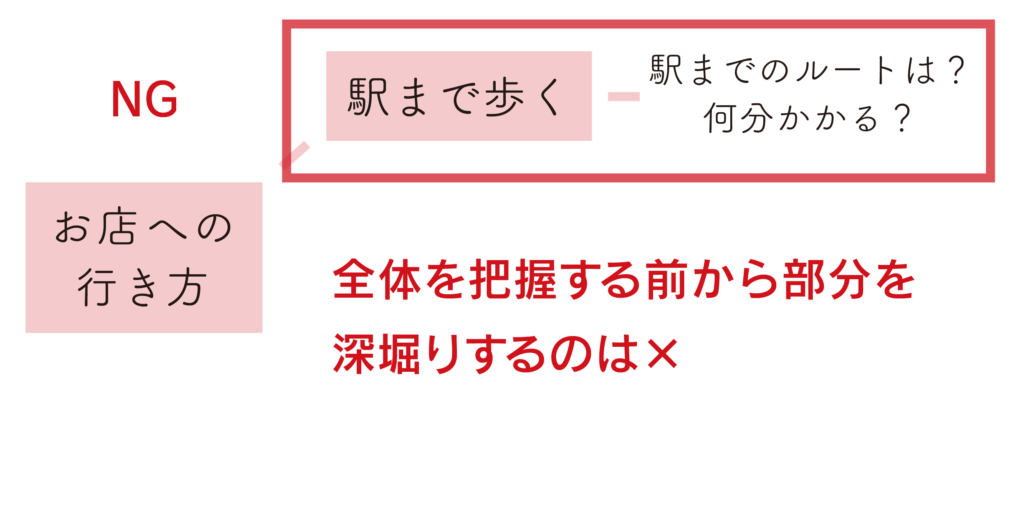

ダメなのは先ほどのBのような、まだ全体像を把握しきっていないうちから部分を深掘りしてしまうことです。

課題分析も全体→部分

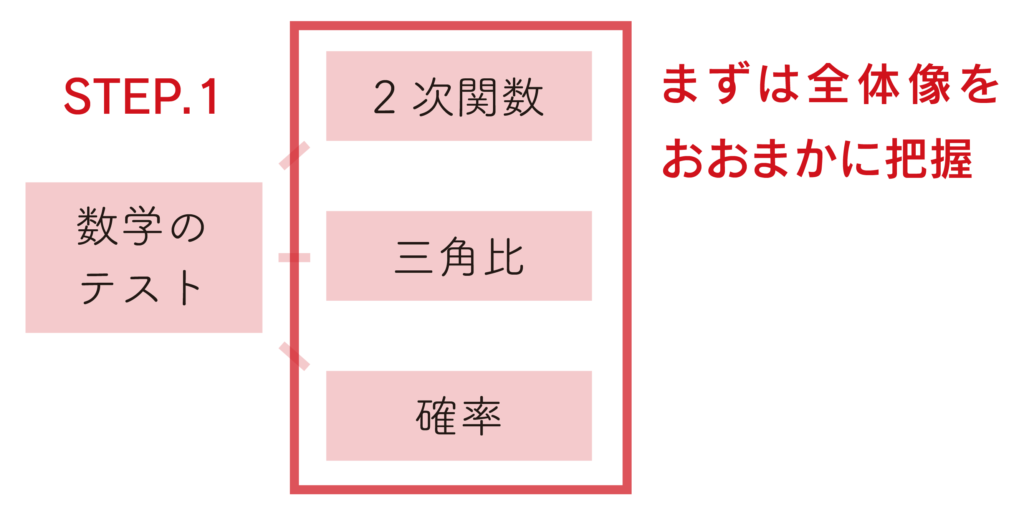

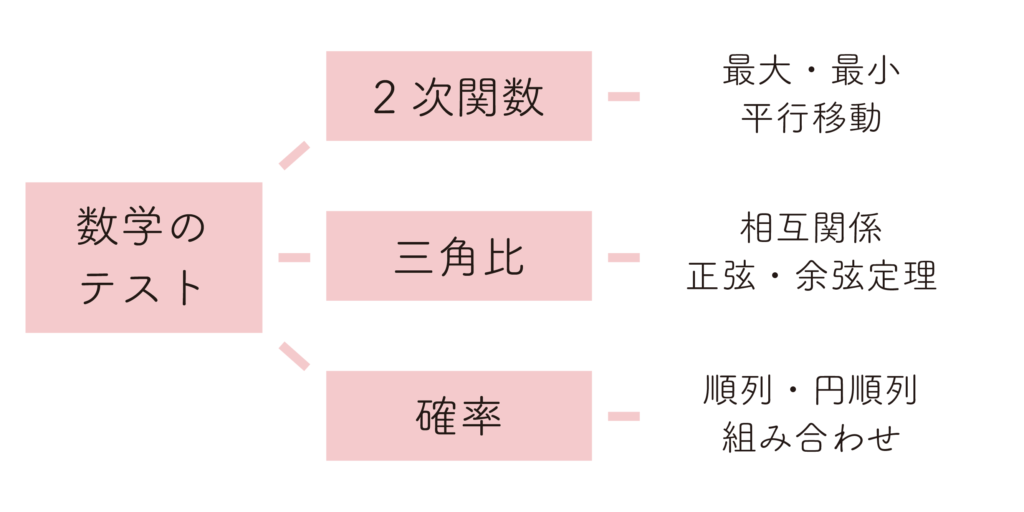

課題分析も同じように全体→部分というアタマの使い方をします。

そこから部分を深掘り。

こんな感じです。

細かく分析する

各部分を深掘りしていく際には、できれば問題集にも目を通すようにしましょう。

どんな内容を勉強するのか?

を教科書や参考書などでチェックし、

どんな問題が出るのか?

を問題集でチェックするようなイメージです。

勉強を始める前に問題集を見てもさっぱり意味がわからないことがほとんどだと思うので、あくまで参考程度でOKです。

ただ、あくまで課題分析は

自分が受けるテストは何の力を要求しているのか?

を把握する

ということです。

単元名と、その分類だけを把握しても

何の力を要求しているのか?

まではわかりません。

それがわかるには問題を分析するしかありません。

実際には学習しながら把握していく部分もありますが、最初にざっと目を通して、その時点でわかる範囲までは問題の内容まで把握するクセをつけましょう。

こんなツールを使おう

教室には課題分析を補助するためのオリジナルツールをいくつか置いてあります。

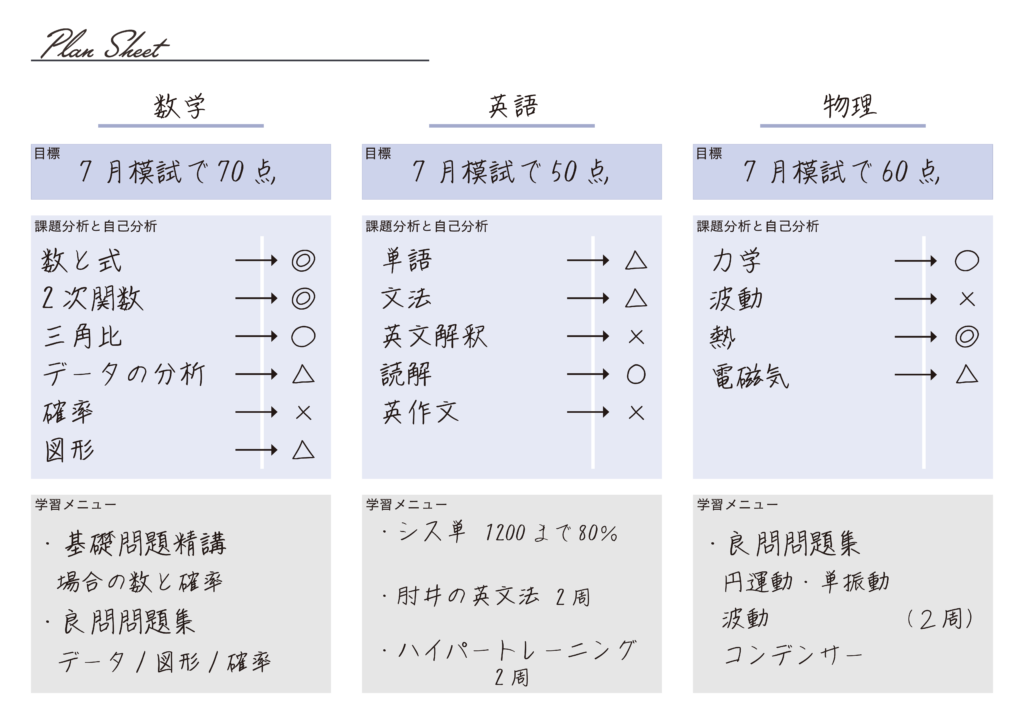

こちらは最もスタンダードな計画シート。

目標設定・課題分析・自己分析・優先順位・学習メニューまでが一枚で考えられるようにしています。

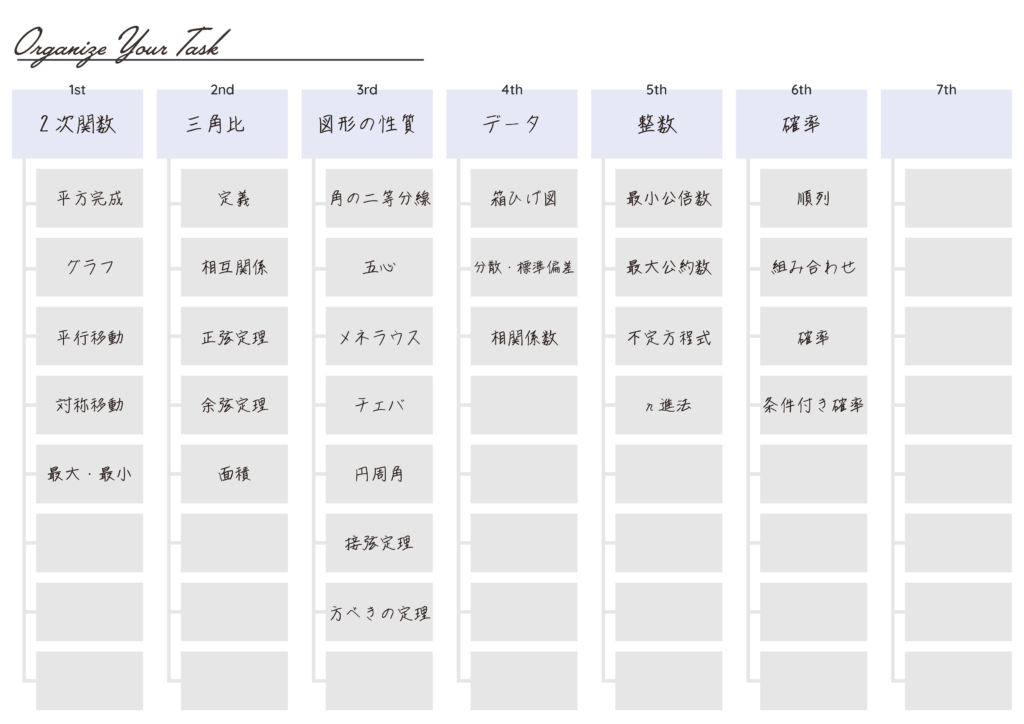

これも昔からよく使っているヤツ。

シンプルで使いやすいので評判◎

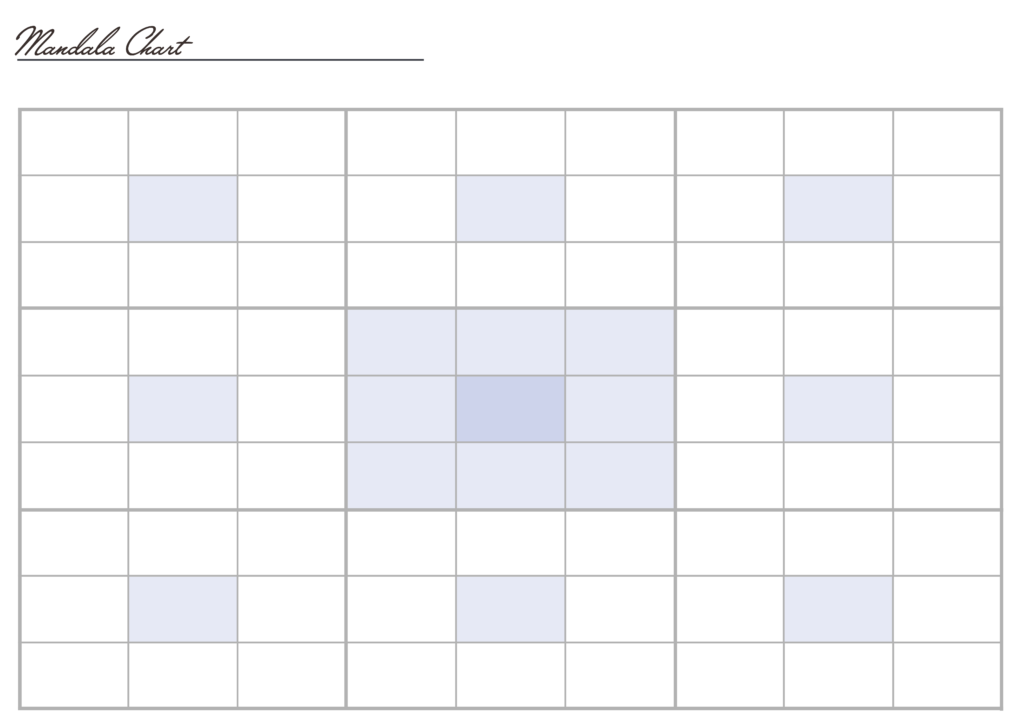

こちらはマンダラチャートというヤツで、あの大谷翔平選手も高校時代に使っていたということで有名ですね。大谷選手の出身校である花巻東高校で伝統的に使っている手法みたいです。

大谷選手が実際にどんなことを書いていたのかこちらのサイトで解説されていました。

興味ある方は是非!