この記事は

「中小企業診断士の勉強やってみた」の第5回

その中の

企業経営理論の第5回

です。

(この連載の主旨はこちらをご覧ください。)

前回までの振り返り

前回の更新からとても期間が空いてしまいました。

実は受験はもう終わっていて、結果も出ているのですが、「アタマの中をわかりやすく」をというテーマに自分自身で縛られてしまって言語化が全く進みませんでした😅

第1回で企業経営理論という科目の全体像を把握し

第2回で過去問を数問解いてみてその傾向を分析し

第3回で学習法を検討し

第4回でようやくちゃんと勉強に入ったという感じ

前回は

・正誤判定は間違い探しが基本

・問題と自分を分析しながら本当に必要なことだけを学び取る

ということを書きました。

結局企業経営理論は前回紹介した勉強だけで試験に臨みました。

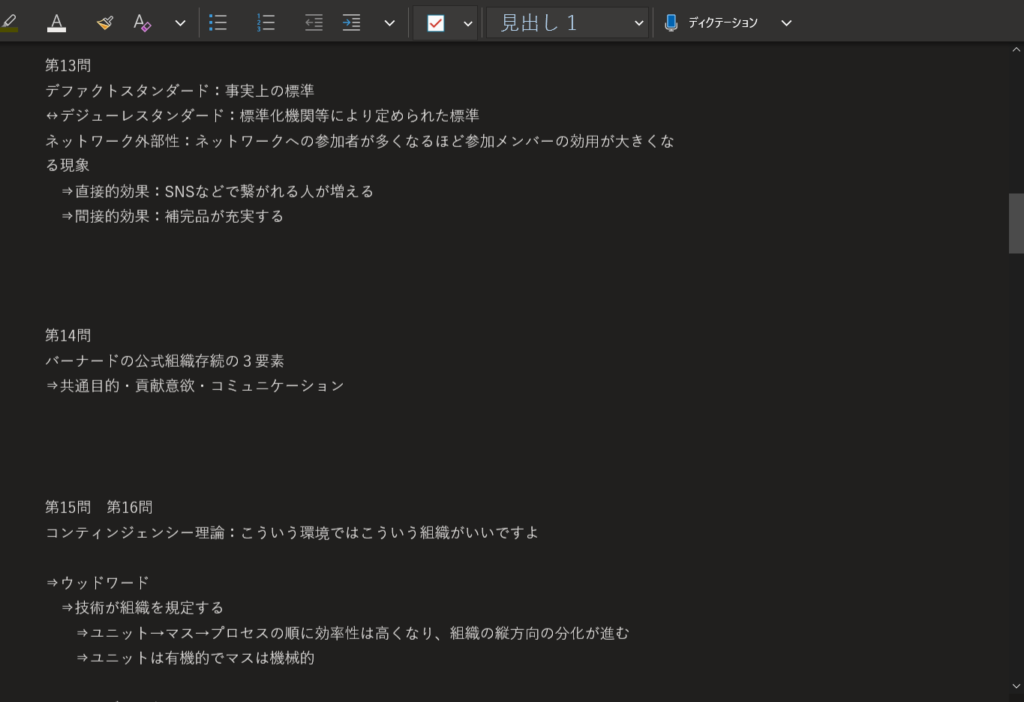

こんな感じのやつです。

問題を解くたびに

「自分にどんな知識があれば、その問題に正答できたのか?」

を抽出する

言葉にすればただそれだけの話です。

ちなみに心理学の用語ではこれを教訓帰納と言います。

当たり前のように見えて

教訓帰納の質 = 勉強の質

と言ってもいいぐらい、大切で、奥深いものです。

今回は教訓帰納の質を高めるために僕がやっている工夫をいくつか紹介したいと思います。

そもそも教訓を得る必要はあるか?

まず考えたいのは

そもそも教訓帰納は必要か?

ということです。

問題の解説を読めば、当然ながら

この問題はこんな知識で解きますよー

というのが書いてます。

でも、常識で考えて、あるいは語句の意味を推測して答えを出せるのであれば、そもそも学ぶ必要はありません。

逆に、正解していたとしても勘が当たっただけ、運が良かっただけの問題なら正しい知識や思考プロセスを学ぶ必要があります。

だから僕は問題を解いて答え合わせをした時に

「ふつうにわかる」

「勘が当たった」

「よくよく考えればわかる」

みたいなコメントを残しています。

「ふつうにわかる」

「よくよく考えればわかる」

は、この問題から特に何かを覚える必要はないということ。

「勘が当たった」

は、正解はしたけれど、それはたまたまだから正しい知識を学ぶ必要があるということ。

この辺をジャッジするのにも結構神経を使っています。

何を見て何を連想すればよいか?

(a) 英単語を見て日本語を答える(considerable → かなり)

(b) 日本語を見て英単語を答える(かなり → considerable)

これらは別物です。

(a)はできるけど(b)はできないという人も多いです。

記憶には向きがあって、片方向なら正答できても逆方向だと正答できないというケースが多くあります。

資格試験の勉強をする時も

何を見て、何を連想すれば良いか?

つまり、どっち向きの記憶を作れば良いかを考える必要があります。

例えば

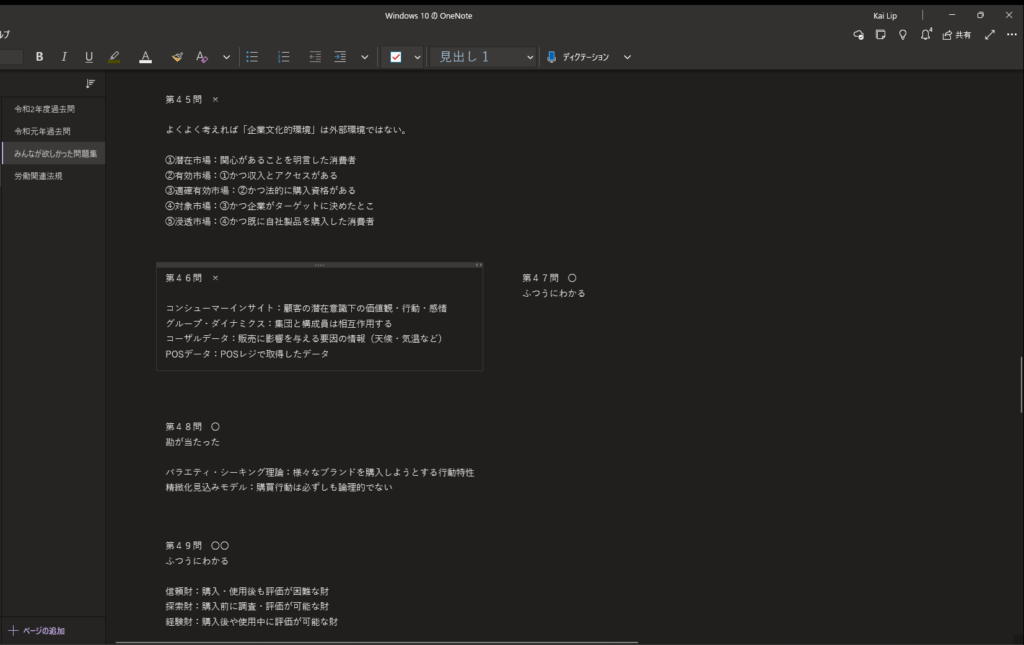

コンシューマーインサイト:顧客の潜在意識下の価値観・行動・感情

という知識があるとします。

この知識に対して

コンシューマーインサイトとは何か?

→顧客の潜在意識下の価値観・行動・感情

と答える向きで覚えるのか

顧客の潜在意識下の価値観・行動・感情を何というか?

→コンシューマーインサイト

と答える向きで覚えるのか

ということです。

企業経営理論の問題を見てみると、基本的に選択肢の中に用語が散りばめられていて、その用語を見て意味を連想し、その選択肢が正しいかどうかをチェックするというプロセスばかりだったので

コンシューマーインサイトとは何か?

→顧客の潜在意識下の価値観・行動・感情

という向きで記憶をつくるのが良いということがわかります。

だからノートをつくるときも

用語:意味

という順で整理するようにして、必要なら右側を隠して

用語だけ見て意味を考える

という練習ができるように作っています。

これも重要な教訓帰納の一部です。

形・音・意味の使い分け

覚えるものには形・音・意味の3つの情報があります。

先ほど出てきた「コンシューマーインサイト」という用語なら

「コンシューマーインサイト」

この時点では形としての情報しかありません。

(形=文字だと思って下さい)

これを音読してみると音の情報が加わります。

さらに

コンシューマー:消費者

インサイト:内省・洞察

という意味の言葉だと考え、理解することによって意味の情報が加わります。

そして原則として、この3つの情報全てが揃っていると記憶しやすくなります。

なので、自分が覚えようとしているものに対してこの3つの情報が揃っているかをチェックしています。

よく陥りがちなミスとしては

・音情報が欠ける

例えば「コーズリレーテッド・マーケティング」みたいな、一見すると読みにくい言葉は音にする工程を飛ばしてしまいがちです。

また「RFM分析」みたいな頭文字を並べたタイプの言葉も「あーるえふえむ」とちゃんと音にするべきです。

・意味情報が欠ける

端的に言えば「丸暗記になってしまっていて、理解していない」ということです。

もちろん解説書などに説明は書いていますが、それを「読んだ」という事実に満足せず「ちゃんと意味を理解しているのか?」を自問自答します。

僕の場合は

・自分の言葉で人に説明できるか?(何も見ないで)

・簡潔な言葉でまとめられるか

を基準にしています。

それらを意識した上で

こんな感じでまとめています。

解説書を読んだだけでは理解できなかったものはWebで検索して、腑に落ちるところまで調べます。

まとめ

今回の学習のポイントを整理しておきます。

・問題から「何を学ぶか?」を考えることを教訓帰納と呼び、この教訓帰納の質が重要

・そもそも教訓帰納が必要か?問題文から考えて解けるものではないか?という視点も必要

・学習が必要な場合は、記憶の向きを決めておく

・形/音/意味の3つの情報が揃うように記憶していく

これらを意識しながら

令和2年度過去問 1周

↓

みんなが欲しかった問題集 1周

↓

令和元年過去問 1周

と学習を進め、令和元年過去問では80%ぐらいの正答率になったので

「ひとまず、これでいいや」

と企業経営理論の勉強はストップしました。

ここまでで20時間ぐらいです。

1日1時間~1.5時間ぐらいの勉強を2週間程度。

結局この後は試験直前に30分ぐらい作ったノートを見返すぐらいで、試験に臨むことになりました。